介護・医療・BtoBならお任せください!

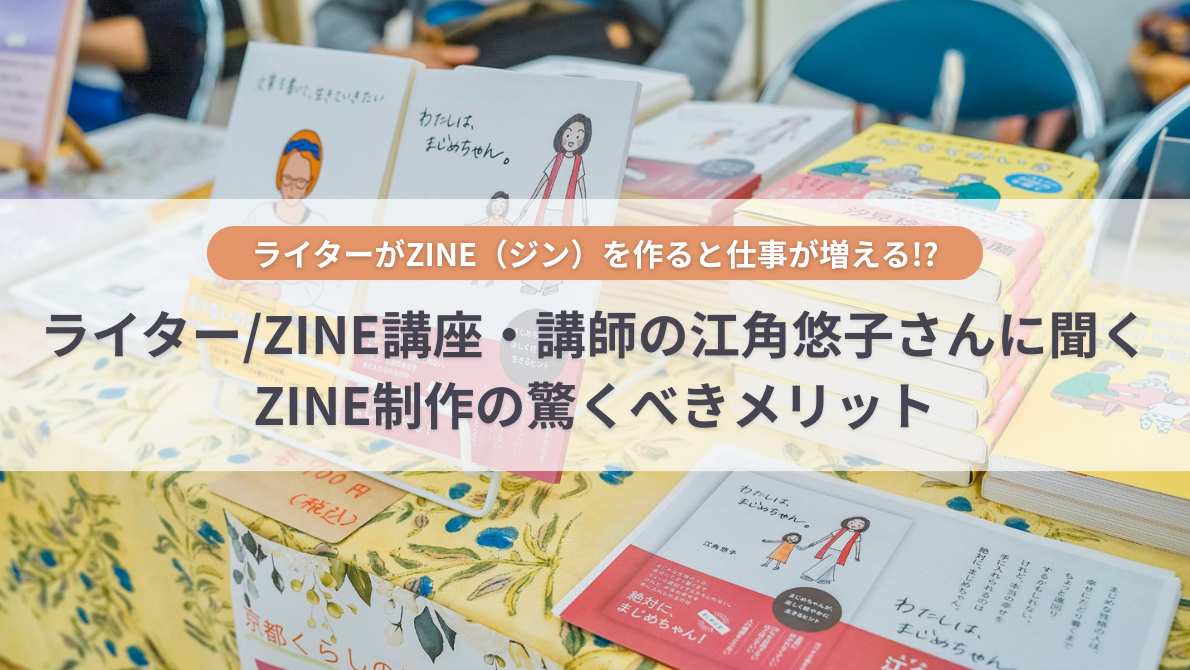

近年、自主制作の出版物であるZINE(ジン)を制作・販売する人が増加傾向にあります。「知人が作っている」「販売イベントに行ったことがある」という人も多いかもしれません。ZINEの制作とライターの仕事は似ていますが、ライターがZINEを作ることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。今回は、2012年からZINEの制作を続け、ZINE講座の講師も務めるライターの江角悠子さんに、ZINE作りが仕事に与えた影響や効果についてお話を伺いました。

ーー「ZINE(ジン)って最近よく聞くけれど、どんなものなの?」と感じている人に向けて、まずは、江角さんの考えるZINEの定義について教えてください。

私はZINEのことを「個人や小さなグループが自由に作る小冊子」と捉えています。ライターの仕事は掲載媒体やテーマが事前に決まっていることがほとんどですが、ZINEにルールはありません。そのため、なんでも自由にのびのびと表現できることが特徴であり、最大の魅力だと思っています。テーマはもちろん、冊子のサイズや紙の種類、表紙のデザイン、ページのレイアウトに至るまで、自分好みの一冊を作成できます。ちなみに、「同人誌」との違いについてよく聞かれるのですが、私の理解では、同人誌は特定のジャンルや作品への愛を共有することが主な目的としてあるのに対して、ZINEはもっと個人的な表現や、自分の内面・暮らし・価値観を自由に綴るものが多いように感じています。

ーー近年は、ZINEへの注目の高まりにより、「文学フリマ」などの販売イベントの参加者も増加傾向にあると聞きます。なぜSNSやnoteもあるなかで、ZINEを作る人が増えているとお考えですか。

ZINEを作る人が増えている理由は、いろいろあると思います。特に大きいのが、「デジタルが主流な現代だからこそ、あえて手に取れるものを作りたい」と考える人が増えていることではないでしょうか。最近はフィルムカメラで写真撮影をしたり、レコードで音楽を聞いたりする人も多いと聞きます。ZINEも、そうした“あえてアナログ”を楽しむ流れのひとつとして注目されているのかもしれません。

また、今はZINEを作るためのツールもすごく充実しています。たとえば、デザインソフトを持っていなくても、Wordや無料デザインサービスのCanva(キャンバ)を使えば、あっという間に入稿データを作成できます。こうした便利なサービスの登場で、制作に対するハードルがぐっと下がったことも、ZINEを作る人が増えている理由なのではと考えています。

ーー江角さん自身は、なぜZINEを作り始めたのですか。やはり、「形に残るものを作りたい」という思いが強かったのでしょうか。

私がZINEを作り始めたのは2012年頃でした。きっかけは、「ライターの仕事を続けるうえで、叶わない願いを実現させたい」と思ったことです。ライターの仕事は基本的に、クライアントさんの意向をもとに取材・執筆をするため、読者に伝えたいことが事前に決まっているケースがほとんどです。たとえば、「京都のおいしいサンドイッチ特集」の記事執筆を依頼されても、紹介する内容は事前に決められており、自分がすすめたいものとは異なるお店の記事を書くケースも場合によってはあります。

そこで、「自分が心の底から良いと思ったものを伝えたい」との思いから、ライターとイラストレーターの友人を含む3人で、ZINE(フリーペーパー)を作ることにしたのです。このZINEは2017年に第10号を発行するまで続き、最終的には書籍の出版にもつながりました。フリーペーパーを見た出版プロデューサーに声をかけてもらい、「京都の朝」をテーマにした『京都、朝あるき(扶桑社)』を出版できることになったのです。その後も、個人的にZINE作りを続けていて、2019年から2025年にかけて計4冊のZINEを作成しました。こうして振り返ってみると、「形に残るものを作りたい」という気持ちよりも、「大好きな本と同じ形態の印刷物に、自分の文章を載せてみたい」といった思いが強かったように感じています。

ーーライターの仕事をしながら、10年以上もZINEを作り続けているのですね。ZINE作りとライターの仕事には共通した項目も多くあると思いますが、ZINEの制作が仕事に影響を与えたことはありますか。

ZINEの制作による仕事への影響は、本当に大きかったと感じています。もともと私は雑誌などの紙媒体を中心にライターの仕事をしてきたので、企画を立てたり、ページ構成を考えたりといったスキルが自然と身についていました。ZINEを作ることで、そうしたスキルを自分の名前で発揮する機会が増え、「こういうこともできるんですね」と新しい依頼につながるようになったんです。

結果的に、仕事の幅が広がり、単価は大幅にアップしました。ZINE作りを始める前は、クライアントさんから依頼された文章を書くことが中心で、それ以外の仕事を担当する機会はほぼありませんでした。しかし、ZINEを作り始めたところ、取材や執筆以外の仕事も徐々に増えていったのです。たとえば、フリーペーパーを置かせてもらったお店からパンフレットの制作を依頼され、企画や構成、デザイナーさんの手配まで、冊子制作に関する全ての作業を担当したこともありました。また、ライターの仕事だけではなく、編集もできると知っていただけたことで、WEB媒体の編集長を任されたこともあります。どれもZINEを作り始めた時は想像もしていなかったことばかりで、制作にかかったお金や時間を上回るメリットがあったと感じています。

ーーZINE作りによる影響の大きさに驚いています!そのほかに、「ZINEを作っていて良かった」と感じたことはありますか。

自分がやりたいジャンルの仕事が増えたことです。私は洋館が好きで、フリーペーパー内で洋館の連載をしたり、京都の洋館を紹介するZINEを発行したりしていました。すると、洋館に関するコラムや洋館スポットをめぐる記事の執筆を依頼されるなど、好きなことに関する仕事の依頼が徐々に増えていったのです。ほかにも、文章を書きたいのに書けない人に向けたZINEや、自身の真面目な性格についてのZINEを発行したところ、主催している「京都ライター塾」に興味を持ってくださる方が増えました。ZINEを通して人柄を知っていただけたのかもしれません。

さらに、視野が広がったことも、ZINE作りのメリットの一つだと感じています。2023年に発行したZINE『文章を書いて、生きていきたい』では、手作りの帯をつけたのですが、帯を規定のサイズにカットして、折り目をつけて1冊ずつ挟む作業があまりに大変で(笑)。今まで帯をつける辛さなど考えたこともなかったので、「昔はこの作業を誰かがやっていたんだな」と思うと、じ〜んと感動しました。企画立案から編集、ディレクション、入稿までの一連の作業を体験したからこそ、雑誌や新聞ができあがるまでのすべての工程に対して、以前よりもずっと敬意を持つようになりました。

ーーここまでのお話から、ライターによるZINE作りはメリットしかなさそうだと感じているのですが、デメリットはありますか。

「ZINE作りって、いいことばかりですね」と言われることもあるのですが、もちろん大変なことや、ちょっと辛いこともあります。特に大変なのは、制作に時間やお金がかかるうえに、すぐに収益につながる訳ではないこと。辛いことは、完成したZINEを見て自分の実力を思い知らされることです。以前、イベント出店前に自分で作ったZINEの試し読みをしたところ、私が普段読んでいる書籍にはとうてい及ばないレベルの文章が並んでいて、「これを販売していいのだろうか」とすごく落ち込んだことがありました。

おそらく、書籍のような体裁のZINEにしたことで、憧れの作家さんの本と同じ感覚で読んでしまったことが原因ではと考えています。とはいえ、もう引き返せないところまで来ていたので(笑)現実を受け入れて、思いきって販売することにしました。自分の実力を思い知らされる瞬間は怖いけれど、だからこそ成長できる。下手でもいいからまず出す、勇気をもって書き続ける。それが、文章を書くうえでいちばん大切なことだと、ZINEを通して教えてもらった気がしています。

ーー2025年6月からは「ZINE制作講座」の開講を予定されているそうですね。講座では、受講者の皆さんにどのようなことを伝えたいと考えていますか。

6月からは、4ヶ月間の「ZINE制作講座」と、ZINE作りに必要な知識が一日で学べる「ワンデイZINE制作講座」の2つの開講を予定しています。私自身、ZINE作りを始めてから、「ZINEが編集できると、自分の人生も編集できるようになる」と感じるようになりました。より具体的に言えば、自分の人生を企画・ディレクションして、夢を実現させるイメージです。

たとえば家を建てる場合、理想の家を言語化して、その家を建ててくれそうな人を探し、ディレクションすれば、理想が形になりますよね。このように、自分の人生も編集すれば、自分の理想に近づけると考えています。私の活動のテーマでもある「書いて幸せになる」人を増やすためにも、ZINE作りのノウハウをお伝えできればと考えています。また、最近は紙媒体に興味があるライターさんも多いようなので、紙媒体ならではの楽しさや難しさについてもお伝えしたいです。

ーー最後に、ZINEについて今後の展望をお聞かせください。

今後はZINE講座を通じて、もっとZINE作りの楽しさを広めたいと考えています。ZINE作りは楽なことばかりではありませんが、自分で自分の本を作ることは唯一無二の体験であり、ほかにはない達成感や充足感を味わえる取り組みだと感じています。ライターの方はもちろん、「ライターの仕事はしたことがないけれど、自分の文章を形にしてみたい」「エッセイを書いてみたい」と考えている方まで、たくさんの方に“書いて幸せになる”を実感していただければうれしいです。

人気記事ランキング

人気記事ランキング お役立ち情報

お役立ち情報

WEB MEDIA GUIDE

WEB MEDIA GUIDE

WEB MEDIA GUIDE

WEB MEDIA GUIDE

インタビュー

インタビュー

WEB MEDIA GUIDE

WEB MEDIA GUIDE