聴く力で“その人らしさ”を言葉に

キャリア視点を持つインタビューライター

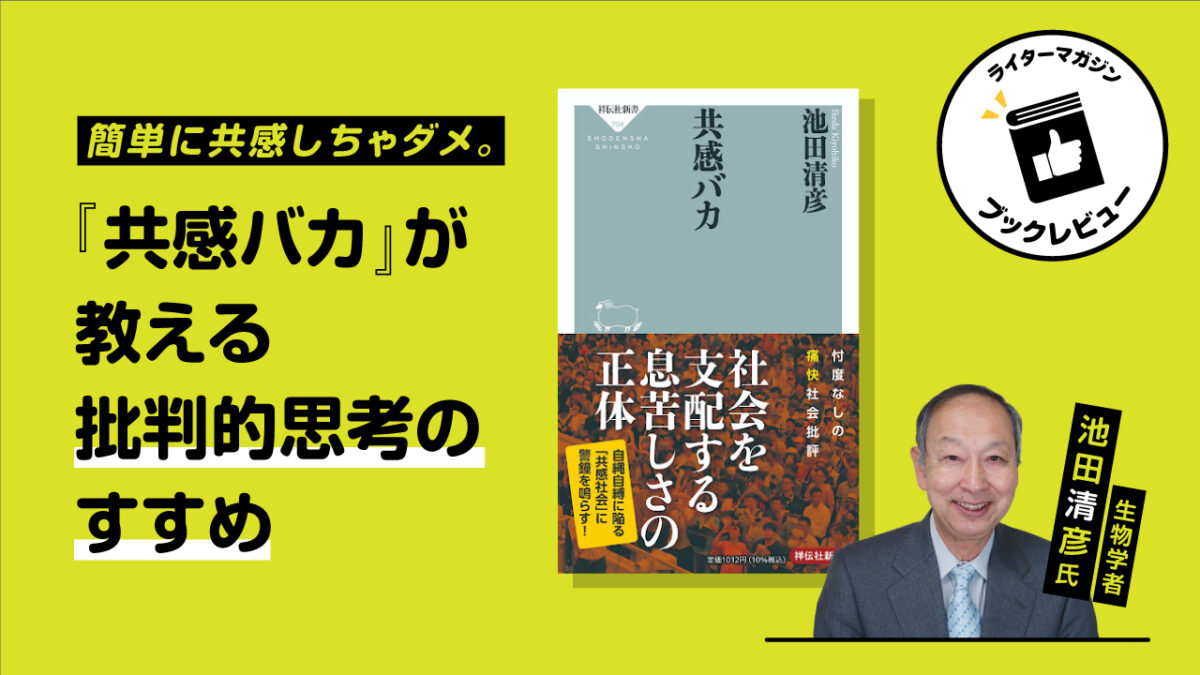

「共感」に隠された恐ろしい副作用について、生物学者の視点で切り込む一冊です。政治・宗教・戦争などの歴史的事例を交えながら、共感が人間心理と社会にどのような影響をもたらしているのかを説いています。本書が警鐘を鳴らすのは、共感=絶対的な善と信じ込み、適切に扱えない人々。いわゆる「共感バカ」の存在です。

特にライターにとって、本書は単なる共感に流されることの危険性を示すとともに、読者に伝えるべき本質を見極める視点を養うヒントとなります。読者に寄り添うことと、安易に同調することの違いを理解し、より深い洞察を持つ文章を書くための一冊です。

「共感」は人をつなぐ力になる一方で、安易に頼りすぎると「自分で考える力」を衰えさせます。本書では、共感の力を適切にコントロールし、時には「共感しない能力」を鍛える重要性を説いています。例えば、身近な意見や多数派の価値観に無条件で同調するのではなく、一歩引いて観察し、批判的思考を持つことが求められます。

ライターにとっても、この視点は極めて重要です。読者が好む意見や流行りのテーマに寄り添うだけではなく、自らの視点を持ち、異なる切り口を提示することが求められます。たとえば、社会問題について書く際、多くの人が共感しやすい表面的なストーリーに頼るのではなく、なぜその問題が起こるのか、どのような背景があるのかを深掘りし、読者に「本当にそうなのか?」と問いかける姿勢が大切です。

また、一定の猜疑心を持つことも、ライターの仕事には欠かせません。情報の真偽を見極め、感情に流されずに客観的な視点で物事を捉える力は、読者に信頼される文章を生み出す基盤となります。本書が提案する「共感しない能力」は、ライターが思考の幅を広げ、より深みのある文章を書くためのヒントを与えてくれます。

本書は、共感の対象を広げることが、個人の成長にもつながると指摘しています。特に、日本社会では「マジョリティへの共感」が大きな割合を占める傾向があります。これは、選挙の例を見ても明らかで、多くの人が「大多数が支持しているから」という理由で特定の候補者に投票することが少なくありません。しかし、共感の範囲が限られていると、社会の多様性が失われ、画一的な価値観に縛られてしまいます。

ライターにとって、この「多様なレイヤーへの共感」は、視点を豊かにするために欠かせない要素です。たとえば、記事を書く際に、読者の共感を得やすいテーマばかりを扱うのではなく、あえて異なる価値観や視点を取り入れることで、読者に新しい考え方を促すことができます。また、多様なバックグラウンドを持つ人々の声に耳を傾けることで、より説得力のある文章が生まれます。

共感とは、単に「同調する」ことではありません。本書が示すように、異なる価値観を持つ人々と向き合い、その考えを理解しようとすることこそが、共感の本質です。ライターとしても、読者の偏った共感に依存せず、多様な視点を提供することで、より成熟したコミュニケーションを築くことができます。

共感は、本来「人と人をつなぐ力」です。しかし本書は、共感が強く働くほど「仲間とそれ以外」を分ける力にもなり得ると指摘します。歴史を振り返れば、宗教対立や戦争、排他的な社会運動の多くが「内輪の強い共感」によって加速してきました。つまり、共感は時として「共感できないものを排除する力」にもなるのです。

これは、ライターにとっても重要な視点です。文章を書くとき、読者に「共感」してもらうことは大切ですが、その共感が偏ったものになっていないか、一歩引いて考える必要があります。特定の価値観だけを肯定し、異なる意見を排除するような文章になっていないか? 「読者の共感を得ること」に重きを置きすぎると、結果として読者の視野を狭めてしまうこともあります。

では、ライターはどうすればよいのでしょうか。本書が示唆するのは、「共感に頼らない表現力」の重要性です。ただ読者に寄り添うだけではなく、異なる視点を提示し、読者自身に考えさせる文章を目指すこと。たとえば、ある社会問題について書くとき、安易に感情を煽るのではなく、多様な立場を示しながら「なぜこうした対立が生まれるのか?」という問いを投げかけます。

また、共感の先にある「変化」に目を向けることも大切です。本書は、コミュニケーションとは「互いに変わり続けるもの」と説きます。ライターの仕事もまた同じで、固定された価値観の中で共感を求めるのではなく、異なる意見や新しい視点を取り入れながら、自らの言葉を進化させていく必要があります。

「共感を得る文章」は書きやすいです。しかし、「共感を超えた文章」こそが、読者の思考を刺激し、世界を広げる力を持ちます。ライターとして、共感を求めるだけでなく、異質なものを受け入れ、読者に考える余白を残すこと。それが、深みのある文章を生み出す鍵になるのではないでしょうか。

人気記事ランキング

人気記事ランキング お役立ち情報

お役立ち情報

WEB MEDIA GUIDE

WEB MEDIA GUIDE

WEB MEDIA GUIDE

WEB MEDIA GUIDE

インタビュー

インタビュー

WEB MEDIA GUIDE

WEB MEDIA GUIDE